广 | 结 | 书 | 缘

旅行也是

一种朝圣

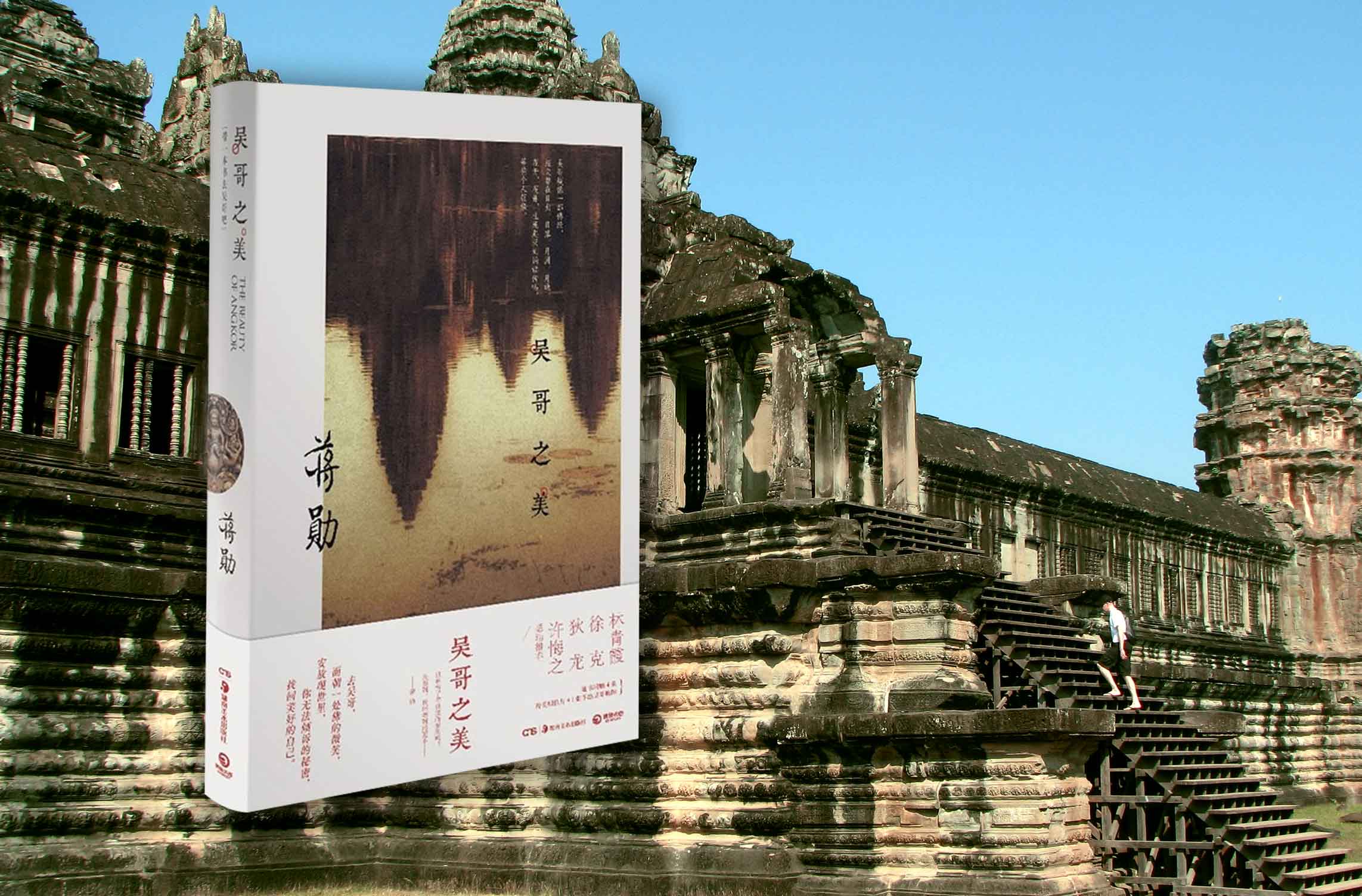

蒋勋对吴哥的十四次回眸

·

·

文 · 雨云

坐在荒凉寺前那株古树下,风贴着地面拂过,树叶便悉悉索索地响。膝上摊着蒋勋的《吴哥之美》,纸张沙沙轻响,仿佛也染上了石阶的微尘。

这书便如吴哥的废墟,幽深而宁静,静静地等着我翻开,而我,已然将自己挪移到了吴哥的荒凉里。

初遇《吴哥之美》,恰似收到一份期盼已久、不期而至的礼物。书页缓缓展开,蒋勋十四次探访吴哥的情景便次第浮现:

他攀登过的巴肯山,他走过的巴芳寺引道,他仰望过的巴扬寺微笑,七百年前的皇宫景象,浮雕里凝固的贵族仪式与庶民生活……

每一帧图景都像一枚石雕,在静默里自有深意。那些插图里的石雕之美、台阶之陡峭,竟使我不敢翻得太快,生怕惊扰了时光深处沉睡的虔诚。

吴哥,这东南亚曾经耀眼的明珠,其兴衰荣辱,在蒋勋笔下不再是历史书册里冰冷的名词。

他写高棉那禅定千年的微笑,更写吴哥从崛起、传播、湮没、重现、沦为废墟、遭遇屠戮到艰难恢复的每一步。

原来吴哥并非今日地图上那小小的“寨”,它曾是如日升起的帝国,文明的光辉曾照亮整片丛林。

蒋勋文字里那种对战争硝烟的无声谴责,对苍生苦难的悲悯低徊,对文明遭扼杀的隐痛叹息……

这是一名文字工作者用体温捂热历史冰冷的碑石,是人文情怀在岁月风尘中留下的温热指印。

书末附录里周达观的《真腊风土记》,更像一段被时光偶然封存的回声。元成宗元贞元年,周达观远赴真腊,驻留三年,用文字拓下吴哥鲜活的风土人情。

他笔下男女坦然裸浴,城外河中漾洗,府第妇女“自踵自顶,皆得见之,都不以耻”的奇俗,其开放程度就是今人亦觉惊讶。

正是这册薄薄笔记,被译成各国文字,才如引路的萤火,让世界重新寻见埋没于莽莽丛林数百年的吴哥文明。

吴哥之美,因这古老文字的微光而得以重见天日。

我似看见,荒凉寺的树影在我膝头轻轻摇动,仿佛有谁在头顶的枝叶间低语。

昔年人们手持译成各国文字的《真腊风土记》,在吴哥的断壁残垣间,辨认着消逝帝国的纹路,那步履何尝不是一种无声的祭奠?

蒋勋十四次的虔诚踏访,更是以文字完成对文明最深沉的朝觐——原来旅行之足印,终将化为精神的叩拜与灵魂的归依。

我合上书页,将它轻轻拥在怀里。

恍惚间,仿佛也看到蒋勋在巴扬寺高耸的石阶上盘桓的身影。那并非一次,而是十四次啊,深情的回眸。

书页里那些微笑的石面,仿佛也在树影婆娑间浮动,它们注视着我,如同注视无数曾在此驻足,或即将到来的后来者。

或许某一天,我将携此书亲临吴哥,坐在荒凉寺的古树之下,聆听风穿过石缝诉说着前世今生。

那一刻,我也将踏上自己的朝圣路。不是去征服远方,而是俯身于时光的尘埃里,虔诚地拾起人类散落在荆棘丛中的精神遗珠。

风似乎更大了些,手上竟生出一丝凉意。

我抬头望向远处的云顶岩,却似看见耸立着的吴哥,在日头下白得晃眼的寺前石阶,静静地伸向高处,一级又一级,都曾是虔诚的刻度。

評論