广 | 结 | 书 | 缘

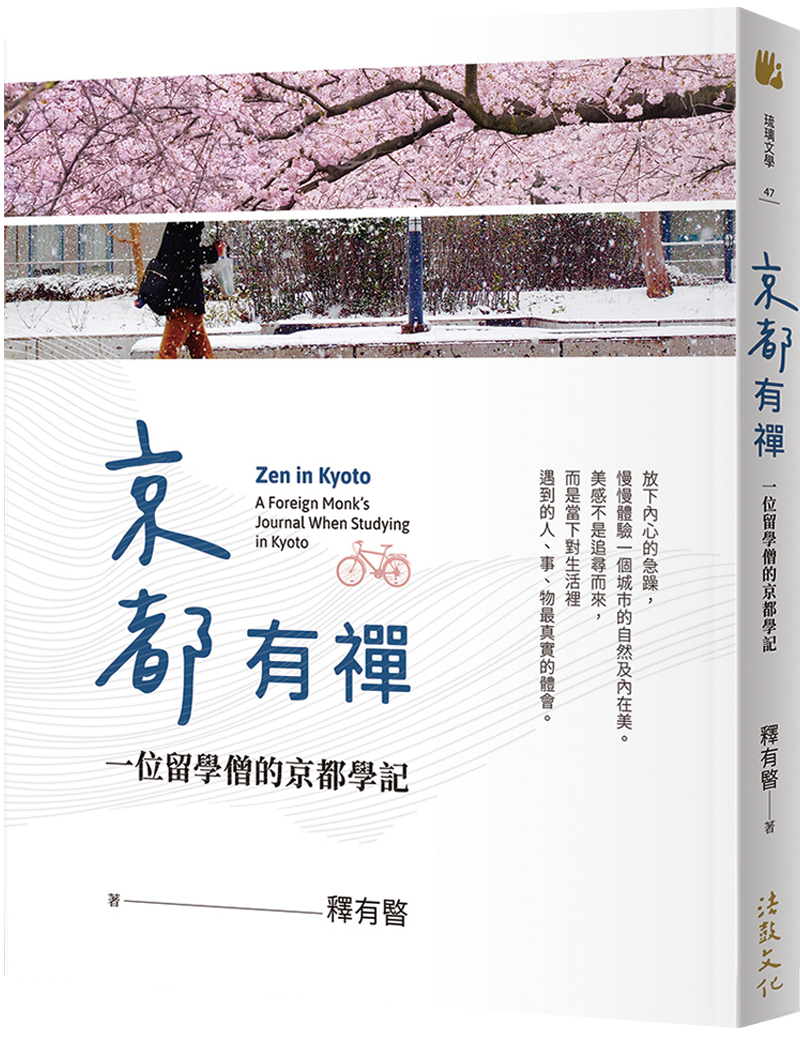

京都有禅

深夜有灯

——一位留学僧的

京都学记

·

有暋法师的文字很朴实流畅,

有一种“我手写我心”的意境,

读起来丝毫没有压力,

很舒服,

像与朋友聊天互动的亲切感。

文 · 普 向

阅读《京都有禅》的因缘,来自该书的分享会。同行的友人购下该书,让我先拥有拜读的机缘。于是我在回程乘搭地铁的途中翻阅,读着读着,那似曾熟系的电车声音,莫名忆起,若干年前在东京工作的点滴,时空顿时交错……

有暋法师来自马来西亚,2007年出家,先后在台湾,美国和日本留学,他取得法国文理学院以及京都大学佛学硕士学位,目前为京都大学佛学博士候选人。法师在京都生活约七年光景。几年前他开始为台湾佛教杂志《人生》写专栏,每月一篇,从日本留学僧的眼光下笔,三年下来,约三十多篇文章。现因缘成熟,结集成书。因此该书就是法师书写在京都留学的心路历程。

书共分成三个篇章:第一篇章:书写京都大学的内外点滴;第二篇章:记载在京都生活所碰触的日本文化特色;第三篇章:叙述本身日常修学与禅修的体验。而精彩的是,每篇文章末段,附有一则“人生快门”短文,用更抒情随性的文笔谈心说情。

蕴含禅味与人情味

有暋法师的文字很朴实流畅,有一种“我手写我心”的意境,读起来丝毫没有压力,很舒服,像与朋友聊天互动的亲切感。

特喜欢法师书写他与成福寺住持慈赖法师相遇相识的因缘——他每周六晚奔赶至偏远的成福寺,而这位德国禅师总会留一盏灯守候,然后冲一壶热茶,两个异国僧人就来一场深夜的“Monk Talk”,这当中蕴含了禅味与人情味。禅修除让心柔软,对人的关系不染着,但却在交往的当下,献出真诚的关怀。法师描述他在成福寺,有机会学习以直观来认识与感受大自然,借此打开所有的感官,体验外界的色声香味触法。

法师也提及在日本留学,曾得到很多人的恩惠,即使看起来微不足道,但都铭记在心。因此他学会回馈,常会光顾一些个人经营的小商店或餐馆,用微小的行动来表达感恩之情。

法师也写及在留学期间,参与日本民间艺术“落语”的表演,这类似相声的艺术其起源也与佛教有关。当年佛教僧人就通过这种说佛教故事方法来接引民众。法师本身也跟随“落语”的演出团体巡演,这展现他对日本文化的好奇与好学。书中也描绘日本家庭的佛坛文化随着时代如何演变,走向现代化与更具时尚设计,而佛坛变成联系一家共聚的桥梁。

作者有暋法师,将京都七年的留学光景化成令人共鸣的文字。

摄影也是禅修练习

在第三篇章,让读者了解到生活就是禅修道场。法师分享学习茶道的过程,从最早前的事先准备直至客人离去,每一个细节皆是正念的修习。茶道从开始到结束,每一时段,每一动作,都需非常专注,时时保持正念,这完全体现了“一期一会”的意义:活在当下,安住此刻。

法师喜欢摄影,分享摄影的过程也是一种内观的修学。摄影的“曝光三要素”,可以用禅修的心境来处理:光圈的大小,如专注的范围;快门的速度,好比对妄念的觉察;感光元件,则可与专注力的品质相提并论。因此摄影也是禅修的练习,生活的点点滴滴,皆是禅修的最佳工具。

法师也写到其信仰与佛学研究,试图厘清很多人认为佛学研究与信仰是矛盾,还是相辅相成?佛学研究最终的目的是什么?法师分析通过佛学研究,可以培养对真理充满好奇的求知心,然后通过谨慎的态度进行知识的探索,其实对修行有所裨益。对他而言,在佛学研究的过程中修正自己的偏见,属于修行的范畴。

法师认为及写作是很好的弘法方式,而“学佛”是他的终身学习,因此他要做的就是不断充实自己,去国外海外继续参学。然后装备好自己,运用更多的善巧方便来度化芸芸众生。

法师在自序的题是:内心有感动,那里就有禅。相信内心柔软的法师,处处都会遇见禅,处处都有深夜留灯的有缘人。

期待法师的第二本书,期待与法师在文字上再度相遇……

評論