【 雪 域 光 芒 】

\

死 在 喇 荣

\

她把钱全部供养了至尊索达吉堪布,

了却了她的心愿。

她哭泣着,

对她的恩师说:

“我临终的那刻,

唯一祈祷您。”

\

◆了了话了

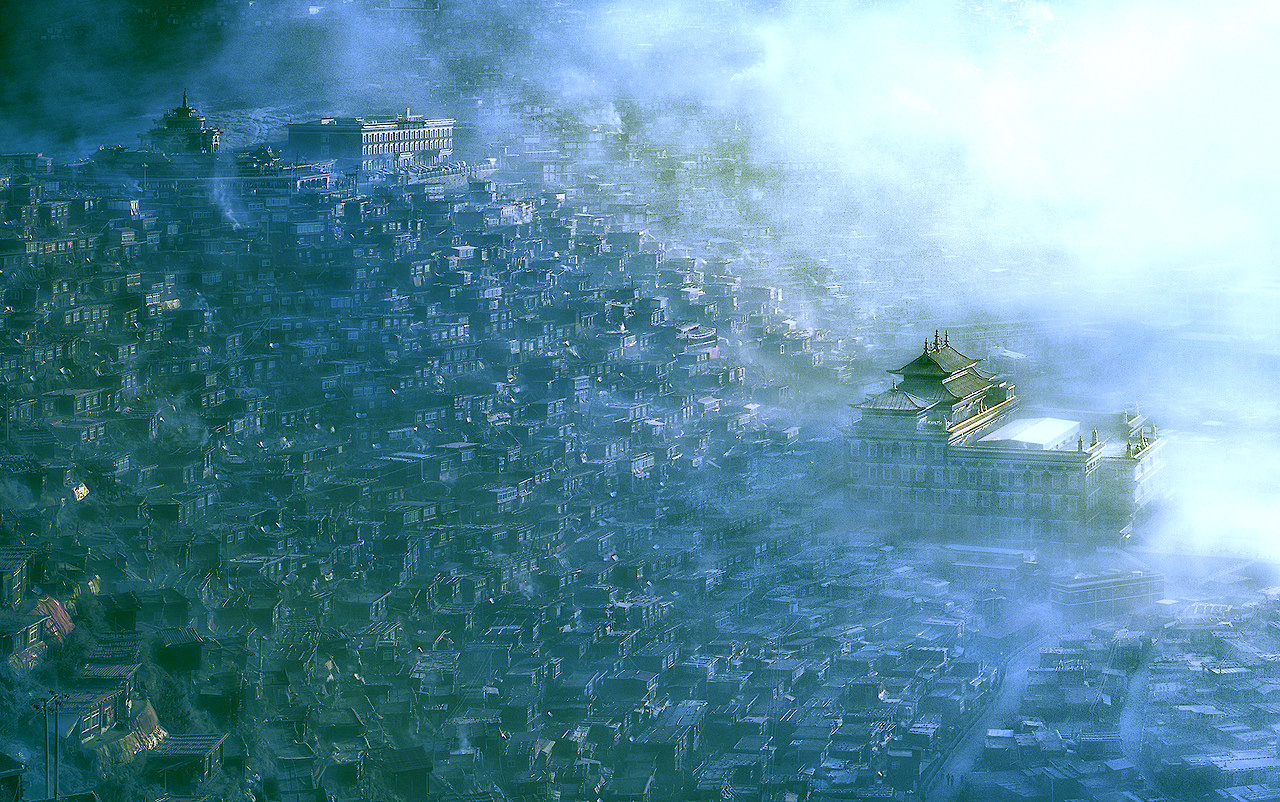

住在南面朝阳的山坡上,中午,我常常站在门边,眺望喇荣沟。

我的目光,总是立刻落在大路边念破瓦的红色袈裟群上。

那里密密麻麻坐满了僧人,头上打着红伞。有时候,正超度时,忽然雷声大作,暴雨倾盆。转瞬间,云开日出。

我听到隔壁的叫声,跑到院中,向空中望去,一条云龙赫然横亘于西天。刚回屋,又听到叫声,再出屋,见西天五彩祥云。原来,亡者是一位空行母。

不久,念破瓦的红色袈裟的队伍更为壮观,三位藏族觉姆的管家相继英年早逝。据说,她们都只有三四十岁,担任管家一二十年。她们每天忙于管理事务,因门措上师示现病疾,她们过于悲伤,每夜忏悔礼拜,积劳成疾,竟然辞世而去。她们的遗体保留了七天,都出现缩小等成就之相。学院许多喇嘛为她们送行。

死在喇荣,是喇荣人之梦。

我初到喇荣时,想一人租一间坛城宾馆的屋子。接待我的师父听了,不吭气,提着我的旅行袋把我带到公房。我因心慌气闷,无力举步,只得在公房住下。

公房住了三位师父,是通铺。白天,她们卷起脚后的垫被,在床板上切菜。床后有一人转身的空地,泥地上,放了她们的煤油炉、锅碗瓢盆。除了呆在床上,她们没有其他空间。晚上,电压低,在极为昏暗的黄灯泡下,她们看书,插着耳机听录音,做笔记。她们有的晚上十二点一点睡,有的早上三点起。

只要灯一关,老鼠就跳出来,在我腰上咚咚咚跳舞,又在我脸上窜来窜去,每晚,我把衣服裹住脸,留一点点空隙,以便可以喘气。它们走梁窜柱,翻锅捣碗,在我刚昏沉之际,发出巨响,将我惊醒。

她们不和我说话,互相也不聊天。每天做同样的事:听课,发心,回到公房,在床板上切菜,在煤油炉上做饭,在极度昏暗的光线下辨认着法本上的字,吃烂糊一团、难以分辨、只有一点点温热的剩饭菜。

公房的木板墙上糊着纸,呼呼透风;透过公房和公房之间的墙板缝隙,可以望见隔壁的师父做饭,听到她们说话。

我夜夜难眠,被这样的环境骇呆了。

她们中的一个高个儿师父就是圆证。一年后,我在南面山坡的一条小路上见到圆证。她判若两人,热情地把我领进她的新家--- 四根细柱撑起的一间十平方米的木板房,那木板钉得歪歪扭扭,间隙很宽。每天,阳光射进她的窗户,她坐在小床上,在阳光下看书。床后,是一个小钢炉,锅碗瓢勺放在地下,木板房的下面是牛粪棚。我为她有一个自己的小屋欣喜若狂。

又过了两年,我从那条小路走过,与圆证擦肩,没有认出她。后来,我多次与她相遇,不知道她是谁。她也没有显现与我熟识的任何相状。只是,我暗暗心惊:她看上去尚年轻,一口牙却掉了。她的脸浮肿,变形,走路极为缓慢,一步步挪着。我看着她,在两年中,每况愈下。

一个行将毁灭的触目惊心的形象!她存在的本身,就让人痛楚、愕然,无法堪忍。每个人都在她身上目睹了死神之影。

直到有一天,我看见这样一个衰败的、尚存留于世的、可怜的身体,艰难地捣弄着牛粪棚中的牛粪,在那四根细柱撑起的木板房下!我想,“圆证把这个房卖了吗?”忽然,我惊觉:这个面目全非、矮了很多的人就是圆证!

后来的一天,这栋小房的牛粪棚下,一个新主人在修整牛粪棚。

在最后的日子里,圆证卖掉了她的小屋,带着这笔钱去了成都医院。她用完了钱,没有看好病。她已不能再回学院,她已经没有住处。她回到父母家中,几个月后在家中病逝。

夜深人静之时,圆证生前的道友辗转反侧,因震撼、惋惜而暗暗发愿:

病重之际,决不因无钱治病而卖房,宁可不治病,死也要死在喇荣!

可是,谁能够了知,我们是否有这样的福报?

一位居士在查出癌症晚期之际,卖掉了她的房产,抛弃了亲友,来到梦魂萦绕的喇荣。她把钱全部供养了至尊索达吉堪布,了却了她的心愿。她哭泣着,对她的恩师说:“我临终的那刻,唯一祈祷您。”

那天,索达吉上师仁波切缓缓走进经堂,在课前唱诵之后,沉痛地对他的弟子们说:“我听了她的话,感到很悲伤。我没有什么能力,只有祈求僧众,依靠僧众的力量帮助她。”上师仁波切带领僧众为她念了一些佛菩萨的名号和心咒,安排了她的住处和照顾她的人。

几个月后,在课前念诵之后,上师仁波切再一次沉吟,在法座上,一字一字地说:“那位癌症晚期的居士,她说,她要走了。她在这里,生活不能自理,需要人照顾。她不能忍受僧众照顾、护理她。现在,让我们为她念一个经。”

这一次,上师带领僧众为她念的是为亡人超度的阿弥陀佛名号和全知麦彭仁波切的“极乐愿文”。

居士被送回她的城市。

每天中午,我依然站在门前,眺望喇荣沟底的大路边——念破瓦的地方。

那里,聚集了密密麻麻的穿红色袈裟的僧人们。他们头上打着红伞,阳光下,那一片红色,喜气洋洋,折射着令人晕眩的光芒。

評論