| 慈 悲 专 题 |

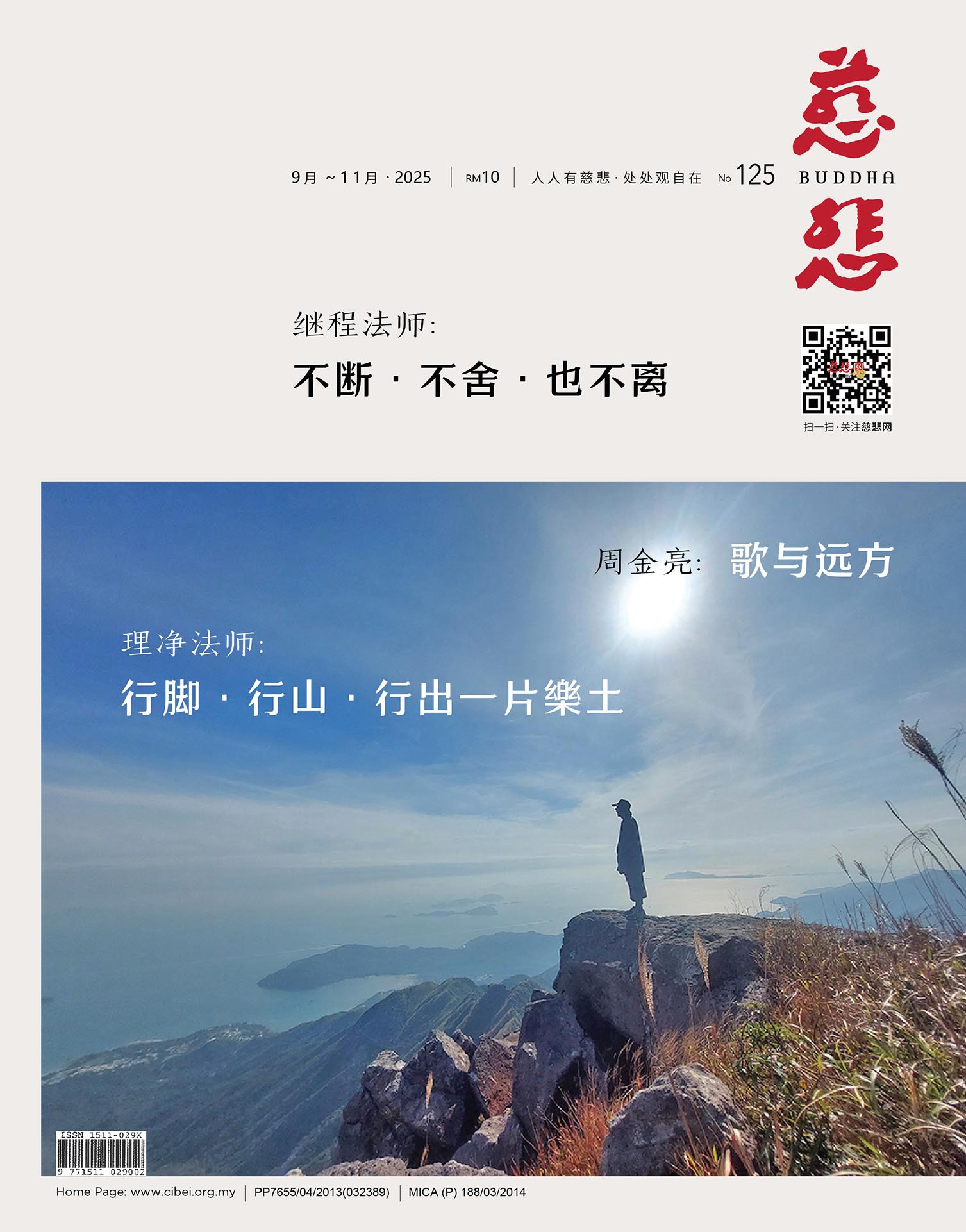

行脚 · 行山 ·行出自己

一方乐土

——聆听理净法师的

行走故事……

·

采访|张泽龙 摄影|郑振荣(部分图片由受访者提供)

·

那个周日,从芙蓉奔赶回隆出席理净师父的讲座,原本在讲座后进行访问,由于师父几天后就要远赴非洲,因此决定等师父回马后再另作安排。

结果农历新年悄然过去,师父也从遥远的非洲回到国土,再见面仿佛是上一场讲座的延续——就像那首黄仲昆曾吟唱的《你说过》:莫忘了,从远方回来的时候,要告诉我你的故事。……我们继续聆听师父行走他方的动人故事……

—— 行 脚 篇 ——

原是难 跨关卡 美丽风景骤现

行脚又称游方、游行。古代僧侣因寻访名师或为参学而广游四方,被称为行脚僧。

理净师父表示古代中国的“十方丛林”供行脚僧挂单,但现代的道场已不太接受外来者的挂单,因此“行脚僧”这词对北传僧人似乎有点遥远。对他而言,行走或旅行较符合他的生活内涵。

由于师父刚从非洲回国,因此我们先听听他的非洲之行——“我一直都很想去非洲旅行,但向来去非洲的机票都很贵,刚好这次碰到便宜机票,就成行了。”——“想做就做”是理净法师的行动座右铭。

这回的肯雅之行约两星期,没任何期待与规划。反倒是他身边的朋友对非洲有刻板印象:脏乱危险,劝他不要去。他的体验是非洲国家其实都蛮现代化。

“我在肯雅每一天都面对文化冲击,因为没有什么期待,用开放的心态接受与体验一切。”法师表示这是他喜欢行走的原因,每天都会面对新东西,都会有新体验,那是在国内所无法体会的。

法师在旅途遇到一位五十四岁独自流浪的马来妇女,两人一起约爬海拔约五千多尺高的 “肯雅山”。当他们爬至四千尺时,开始出现高山症反应,头痛,缺氧。后来马来妇女感觉没法继续唯有放弃,但大家都努力自我开解已尽力而为。然后在回程时反看到了非常特别的景色,整座山变成红色,每一秒的色泽都在变化,风景变得很神秘很美,像电影魔戒的感觉。“往往我们以为这是一道跨不去的坎,结果却换来了一道美丽的风景,因此虽无法登顶,但不觉得有什么损失。”有点像“行到水穷处,坐看云起时”的境地。

法师认为四处行走可让心更自由开阔,拥有属于自己的“MeTime”。法师的经验是国外旅行的花费其实与国内日常的费用没差,因此出门只是一种“选择”。“其实很多人有经济能力,也有时间,但无法出门,因为他们心里对未知充满恐惧,害怕无法掌握与无法适应新环境。”由于心有纠结,导致“心有挂碍”寸步难行。

天性喜欢自由的师父用“笼鸡”与“野鸡”来比喻人生的境况:笼鸡代表有人喂养,生活不会面对太多问题,但受限制不太自由;而野鸡虽拥有自由,但会遇到很多问题,需自己找寻解决方案。师父表示两者其实可以平衡:当你储蓄了基础的生活费后,你可以学习离开舒适圈到国外旅行,对身心灵都会带来很多成长。

师父本身对未来暂时不做任何规划。“我觉得一切随缘,一切自会水到渠成,因很多东西是我们无法掌控的,我们应该学习放开自己。”

“我比较喜欢去外国,因待在国内会面对很多的价值要求,别人会要求我符合他们的期待,那其实对身心很不健康。”他认为每个人的生命应该有自己的选择权,所以他每天醒来都很感恩,因感觉自己还拥有选择的权利,做自己喜欢的东西。

师父坦诚自己性格较叛逆,而他的出家就是为寻求精神与心灵上的自由。“刚出家会有精神上理想的出家模式,但现实往往是另一回事,有时感觉难平衡。一旦进入了道场,反而被困在其体制里,因此自己要懂得寻找适合自己的路向。”

师父分享“庙宇”的定义:硬体外观上的庙宇,有时不等同于有佛法修行的精神,或者庙宇里面有出家人,可能里面也会没有修行的内涵,或没有佛法的内容,因此该如何定义 “庙宇”?”师父认为“庙宇”或属于精神层面的,所以对他来言,内心有佛法就是一所道场,或者自身也就是一所庙宇。当然他不完全否认硬体 “庙宇”的意义,因它可让僧众身心获得安顿,因有色身就需要居所安顿,而度众也需要实质的平台来接引。“我只是认为道场与庙宇应要有佛法与修行的内涵。”

师父认为“事理要圆融”——他分享在台湾读佛学院的经验,那时他眼睛小中风,几乎看不到东西,身边的一些同学教他当业障来处理,或叫他念一些咒语,后来他通过师长介绍去免费的慈济医院治疗才康复。“佛法固然有其一套对业力因果解释的哲理,但也无需排斥科学或医学,不是因为无常就什么都不做,等待业障自行消除。”他认为无常是一种危机与警惕,但当下若没任何行动就无法真正解决问题。他表示一些人喜欢用佛教的术语来困住自己或自我安慰。

—— 行 山 篇 ——

即使迷路也很好,可激发内在潜能

师父提到行山,脸上就神采飞扬,无比的喜悦。他超喜欢与享受行山,因此他或许适合称为“行山僧”。

“我喜欢行山的感觉,尤其在山里面走动与移动的时候,眼前仿佛每一个都是新的风景,那些平时在地面看到的花草,在山里看到是不一样的,特别青绿,特别美。”他每次行山都没有特别期待或预设,反而会有意想不到的收获。他完全投入与享受享每段行山的美好时光。“即使迷路也觉得很美好,迷路还可激发内在的潜能。因平时待在舒适圈,身体的敏感度会变笨拙,当被抛置在大自然时,很多潜能会被打开。”

他每次行山都会想起老子所讲的“千里之行,始于足下”,因此迈出眼前这一步最重要。我们修学正念也如此,因心如猿猴到处蹦窜,因此学习守住当前这一念很重要。他尽量学习“人到心到”的生活态度。

他分享一回难忘特殊的爬山经验:他看到脚下的云正在下雨,雨就在自己的脚下,而自己却在云的上面没淋到雨,那个经验非常深刻,是一般人所没办法体会的。“因此我特别喜欢爬山,因为爬到某个高度,你可以发觉这世界很多不同纬度的东西,像佛经讲的不同的法界。我那刻仿佛进入了天人的境界,看到很多植物与地上看到的完全不一样,叶子会发光,整个呈现的境界是不一样的!”因此他鼓励我们多亲近大自然,因人的身心应多与大自然接触。在大自然里,人的感官会特别放松,体会很不一样,精神状态也完全不同。“在大自然,你会开始思考:人忙忙碌碌一辈子为了什么?我非常享受身心与大自然融合的感觉,加上佛法的观察,行山的过程往往有所收获。”

—— 修 学 篇 ——

佛塔面前人人平等 不具特权与身段

在修学方面,法师表示他个人较倾向菩萨道。当初出家,想要成佛是他出家的推动力。

他知道成佛的过程必须经过菩萨道,而这个过程需不断累积修行的资粮。他本身在修学六度里对“智慧”这一块特别有兴趣。“我觉得智慧很重要,佛法有提到‘慧解脱’,它能让生命的深度不断提升与不断的成长,智慧也可以让我们慢慢打破执着,尤其是我执。”

他表示自己是出家人,在国外旅行时会面对一些挑战,别人或对出家众没特别对待,这让他学习放下我执。他也学习接受身边僧友修学的模式,本身不会有尝试改变别人的欲求,他只想做好自己,所以外在的看法与批评,对他也不会造成太大干扰。“我学习不要一直埋怨,好好走自己选择的路,学习越来越具智慧与洞察力,让生命越来越开放自在。”

他提出到处行走也是很好的修学体验,因为当你到不同的地方,你之前的惯性模式会被迫打破,需要改变去适应不同的东西。“抛弃旧的执着就是一种成长,其实成长就是 ‘自我摧毁’的过程,摧毁后重建,然后再慢慢成长。”

师父爱将把自己比喻上成“地球上的人类”,他最讨厌“身份认同”——属于什么族群,归类那个宗教或那个派别,他不喜欢标签与归类。“我重视的是过程,而不是结果。在佛学院读书,有些同学会一直在羡慕别人在禅修,或很想到处弘法行脚。修学最怕二分法,应好好专注于做好你当下的东西,学习好好安住当下。”

师父也分享他特别喜欢《金刚经》跟《心经》,因为里面谈到如何“应无所住而生其心”,他觉得这是佛法的精神核心,可让他学习在生活里变得更洒脱自在。“我们可以从中学习不再执着钱财,名利,感情甚至道场。”

师父分享在菩提伽耶正觉大塔的所见:因那是许多佛教徒喜欢朝圣礼拜的地方,也有许多来自各国的大师上师,可是那位正在清洁拖地的工作人员会大声的喊:走开走开,不要干扰我工作……因对他而言,这些所谓的“大师,上师”都不具特别身份,没有特权。所以那刻所有人在佛塔面前都被打回原形,都一样平等。

师父的举例非常有意思,值得深思。

想 看 更 多 ?

欢 迎 订 阅 《慈悲》125期

阅 读 全 文

評論