作为文化包容为以文化包容著称的美妙印尼,卫塞节也是一个重要的日子,印尼全国约有0.74%的民众信奉佛教,即203万人。自1983年起,卫塞节就是印尼法定假日。

在印尼,卫塞节中最神圣、最盛大的活动在中爪哇的婆罗浮屠寺(Borobudur Temple)举行,这里是佛教朝圣的中心,是世界上最大的古老佛教寺庙,是联合国教科文组织世界遗产。在节日期间,僧侣和信徒从世界各地赶来,祈祷、冥想;夜幕降临,将数千只天灯放飞至婆罗浮屠寺上空,场面非常震撼!

卫塞节 (Wesak Day,又称佛诞日、浴佛节、佛吉祥日),旨在纪念佛陀的出生、成道觉悟和圆寂。婆罗浮屠寺在卫塞节放天灯的传统由来已久,每年这一天,都会有成千上万人来此燃灯祈福,壮观的佛塔被点亮,场面盛大而庄严!

放天灯,是一项起源于中国的民间传统。天灯又名“孔明灯”,相传是诸葛亮发明,最初用于军事,如今人们叫它“许愿灯”,把愿望寄托在天灯上将其放飞。每逢中国春节、元宵节,各地都有放“天灯”祈福的习俗。

点灯笼,最初是一种宗教仪式,灯笼是供奉佛陀的祭品,点灯笼是一种开悟的修心方式,点灯具有获得清净思想的含义。东汉时的僧侣们会在正月十五点灯笼向佛陀祈祷,慢慢由宗教传统发展成为一种民间习俗。

后来,人们将和灯笼很像的天灯引入佛教仪式中,婆罗浮屠在卫塞节放飞天灯的传统,有象征着整个宇宙启蒙的重大意义。

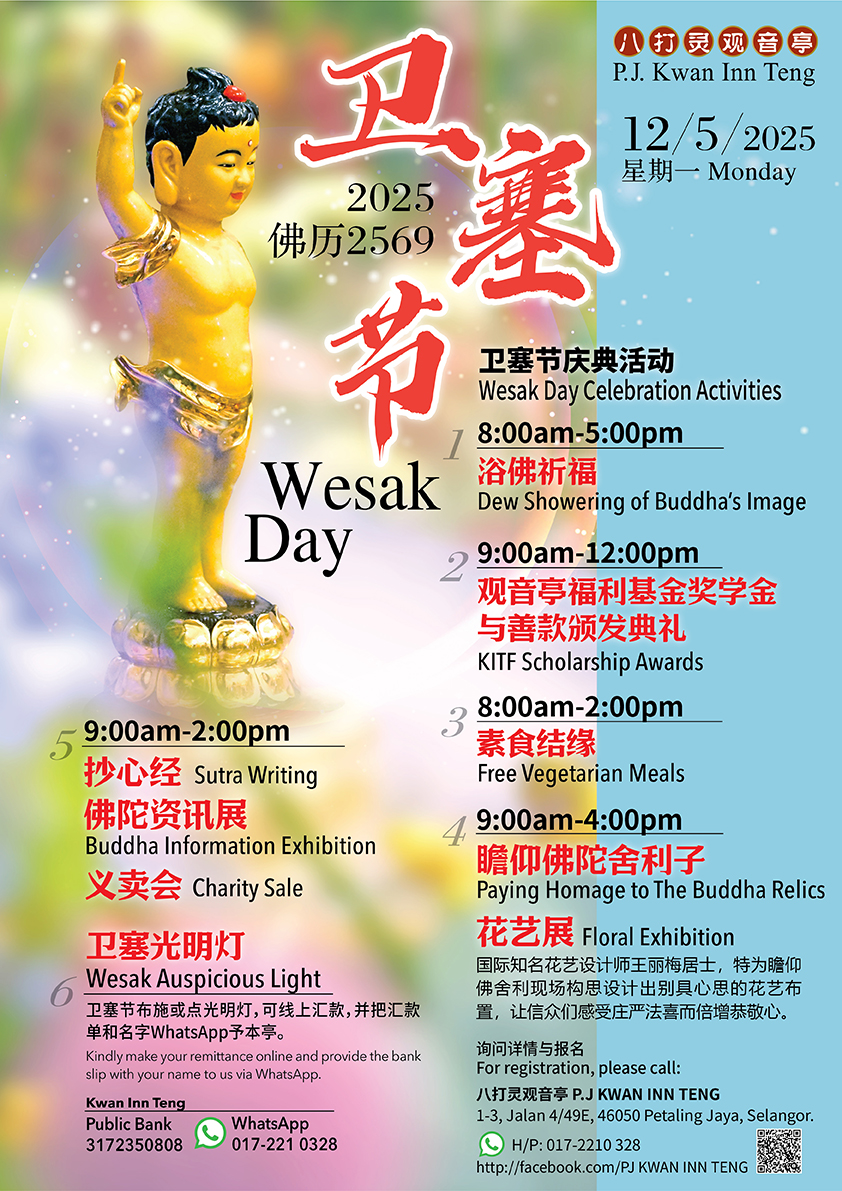

为了庆祝这最神圣的佛教盛典,卫塞节的庆祝活动会持续数天,通常来说,活动分为4个部分:

- 游行、吟诵佛经和冥想

环寺游行于傍晚开始,以三座佛教寺庙为中心,核心在婆罗浮屠寺。身着藏红花袈裟的僧侣们从门杜寺 (Mendut)、帕旺寺 (Pawon) 步行至婆罗浮屠寺 (Borobudur),约五英里,他们手执蜡烛,并一路挥洒花作为贡品。

当柔和的白月光照亮佛塔时,僧侣们点燃蜡烛并开始吟诵佛经、祈祷和冥想,数千上万民众也参与其中。从万人的齐声诵经祷告,到全体冥想时的完全寂静,整个仪式神圣而宁静,那种难以言喻的震撼力,只有亲身经历过才能够体会。

- 取圣火

在卫塞节前一天的早晨,僧侣会为婆罗浮屠寺和门杜寺的仪式取永不熄灭的圣火(Api Abadi Mrapen)”,“Mrapen”一词来自“Prapen”,在爪哇语中意为“火”。这是一种天然形成的、永不熄灭的永恒之火,非常神奇!圣火点位于中爪哇省格罗博甘区的芒嘎玛斯村(Manggarmas)。

人们无法考证这永不熄灭的圣火何时被点燃的,普遍认为是在15世纪的苏丹国时代。当时的伊斯兰教圣人苏南·卡利加加(Sunan Kalijaga)在回国路上休息时,正打算寻火做饭,将棍子插在地上,火焰突然冒了出来。此后,火焰一直在这里燃烧。如今科学的解释,应该是地质原因导致的天然气泄漏。

塞节的取火仪式上,僧侣们会将圣火带到婆罗浮屠寺和门都寺。火焰永不停息,如果你来,也可以看到燃烧的火焰。印尼许多重大体育活动的火炬接力中,圣火也来自于此,例如东南亚运动会、2018年亚运会等。

- 取圣水

除了取圣火,还要取圣水,圣水来自翁布尔泉(Umbul Jumprit)。圣水,象征谦卑;圣火,象征光明和启蒙。圣水被带到门都寺和婆罗浮屠寺,以三声锣声为标志,用圣水祝福朝圣者并念诵《护卫经》(Paritta Jayanto)。

之后,僧侣和信徒们则开始诵经和冥想,接着是名为“钵喇特崎拏(Pradaksina,右旋或右绕之意)的仪式,即向右绕中央尊像旋转以表尊敬,即尊像在行者右手边。人们从东向西顺时针绕婆罗浮屠寺庙三圈,并将莲花放于寺庙上。

绕寺三圈之后,临近卫塞节的最后一秒,所有信徒都将进行深度冥想,接受比丘的加持。然后,人们开始放飞卫塞节天灯。

婆罗浮屠寺的卫塞节活动,由印尼佛教理事会和印尼佛教协会主办,活动促进了文化多元化的信仰的宽容与和谐。整个活动神秘而神圣。想象一下,数千盏灯笼照亮着佛塔上空,画面不仅美轮美奂,而且身处其中,心灵也能得到净化。

- 走进婆罗浮屠

地球上最伟大的神迹之一婆罗浮屠寺,是世界上最大的佛教建筑,位于印尼中爪哇日惹的西北方向。它被誉为“世界七大奇迹之一”,与中国长城、埃及金字塔和柬埔寨吴哥窟并称为“东方四大古迹”。它是联合国教科文组织世界遗产,是印尼乃至全球最有价值的宝藏之一,是这颗星球上最伟大的神迹之一!

婆罗浮屠的历史可以追溯到8世纪,建造时间比柬埔寨的吴哥窟还要早,也早于欧洲建造大教堂的历史。而它的结构,则比埃及金字塔更复杂。它坐落在火山环抱之中,依山势而建。"婆罗浮屠(Borobudur)"的得名很可能来自梵语"Vihara Buddha Ur",意思就是"山顶的佛塔"。

支持我们 · 欢迎随喜

評論