佛教在西域的兴衰

②

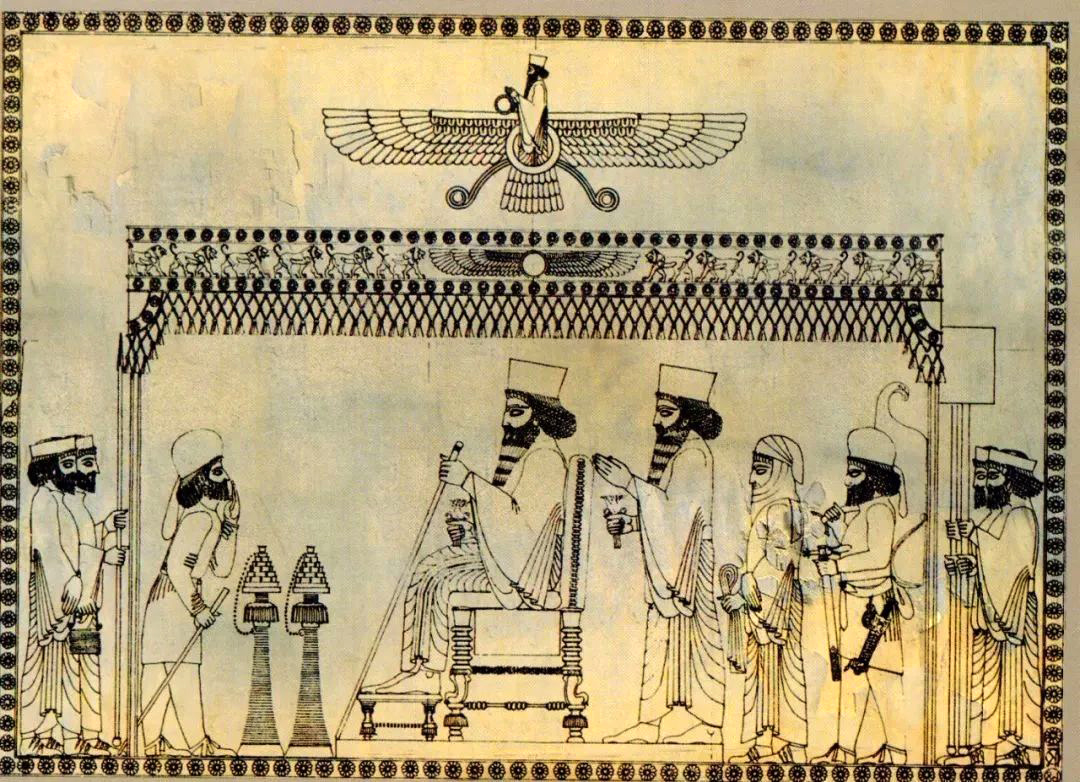

先秦时代,中国北方有热河与察哈尔的东胡,绥远的匈奴,甘肃、宁夏的月氏等三大外族分据。在汉文帝时,大月氏被匈奴打败,向西潜逃,不久,征服了大夏。大月氏后来分裂为五部,以贵霜部最强大,公元一世纪上半叶,建立贵霜王朝,攻占整个印度西北地区。迦腻色迦王以后,贵霜王朝统领了印度恒河及印度河流域,幅员之大,西起咸海,东到葱岭,成为拥有中亚广大领土的大帝国。这个时期开始,大月氏从游牧社会转型为农耕生活,迅速吸收古波斯、希腊和印度文化。![]()

公元前二世纪时,大夏入侵印度西北所建立的舍竭国,早已流行佛教。因此可以推知,大月氏最慢在公元前一世纪也开始有了佛教信仰。据《三国志‧魏志》所载,汉哀帝时,佛教传入我国,就是透过大月氏使者伊存口授佛经的。

![]() 公元一世纪,大月氏犍陀罗国的迦腻色迦王是一位大力护持佛教的君主。他常在公务之暇研习佛经,每日请一位高僧入宫说法。由于各部派所讲的佛法众说纷纭,莫衷一是,国王就下令召集各方僧侣,在迦湿弥罗举行第四次经典结集,由说一切有部的著名论师胁尊者主持,集成《大毗婆沙论》一书。在这次的结集中,说一切有部最占优势,但正量部和大众部等也有一定的影响。

公元一世纪,大月氏犍陀罗国的迦腻色迦王是一位大力护持佛教的君主。他常在公务之暇研习佛经,每日请一位高僧入宫说法。由于各部派所讲的佛法众说纷纭,莫衷一是,国王就下令召集各方僧侣,在迦湿弥罗举行第四次经典结集,由说一切有部的著名论师胁尊者主持,集成《大毗婆沙论》一书。在这次的结集中,说一切有部最占优势,但正量部和大众部等也有一定的影响。![]()

![]() 由于大夏原本是希腊的殖民地,受希腊艺术影响最深。势力逐渐强大的大月氏在征服大夏后,也随之受到希腊艺术的薰陶。迦腻色迦王时,大月氏的艺术一方面伴随佛教文化东越葱岭,传入中国;另一方面则南向印度犍陀罗地区发展,产生印度与希腊融和特色的艺术,称为犍陀罗艺术,这在东方艺术发展史上,是个极为重大的变化。

由于大夏原本是希腊的殖民地,受希腊艺术影响最深。势力逐渐强大的大月氏在征服大夏后,也随之受到希腊艺术的薰陶。迦腻色迦王时,大月氏的艺术一方面伴随佛教文化东越葱岭,传入中国;另一方面则南向印度犍陀罗地区发展,产生印度与希腊融和特色的艺术,称为犍陀罗艺术,这在东方艺术发展史上,是个极为重大的变化。

![]() 在出土的一枚当代钱币上,刻有穿着希腊服饰的佛陀像,周围用希腊字母拼成“佛”字,清楚显现了犍陀罗艺术的风格。另外,在西域库车南方石洞的壁画及佛像也明显带有犍陀罗风格,中国境内云冈、龙门、敦煌等地的石刻与壁画也同样受到犍陀罗艺术的影响。

在出土的一枚当代钱币上,刻有穿着希腊服饰的佛陀像,周围用希腊字母拼成“佛”字,清楚显现了犍陀罗艺术的风格。另外,在西域库车南方石洞的壁画及佛像也明显带有犍陀罗风格,中国境内云冈、龙门、敦煌等地的石刻与壁画也同样受到犍陀罗艺术的影响。

![]() 犍陀罗国贵霜王朝疆域的中心,刚好是横贯中亚丝绸之路的交通枢纽。汉朝与西域各国之间,不仅有政治往来,而且还有经济、文化的交流。在欧亚各国进行的通商贸易中,我国的丝绸、漆器、铁器,印度的珠宝、香料,埃及和西亚的玻璃,都必须通过贵霜王朝的核心地带。而印度佛教也是以大月氏作为中印交通的媒介,最早向中国传入。东汉明帝派遣使者至西域时,汉使在大月氏遇到迦叶摩腾和竺法兰等人,他们便是从大月氏来到中国的第一批高僧;在东汉桓帝、三国时期,从大月氏东来的支娄迦谶及支谦,则是最早在中国传译大乘经典的高僧。另外如西晋的竺法护,他生于敦煌,但祖先是月氏人,当时人称他为敦煌菩萨,又称为月氏菩萨。据高僧传记载,竺法护曾在晋武帝时,前往葱岭以西求取大乘经典,当时大月氏势力还未衰颓,他所译的经典大部分得自月氏国。其他如有支法度、支施仑、昙摩难提、道泰、月婆首那等沙门,也都是大月氏人。

犍陀罗国贵霜王朝疆域的中心,刚好是横贯中亚丝绸之路的交通枢纽。汉朝与西域各国之间,不仅有政治往来,而且还有经济、文化的交流。在欧亚各国进行的通商贸易中,我国的丝绸、漆器、铁器,印度的珠宝、香料,埃及和西亚的玻璃,都必须通过贵霜王朝的核心地带。而印度佛教也是以大月氏作为中印交通的媒介,最早向中国传入。东汉明帝派遣使者至西域时,汉使在大月氏遇到迦叶摩腾和竺法兰等人,他们便是从大月氏来到中国的第一批高僧;在东汉桓帝、三国时期,从大月氏东来的支娄迦谶及支谦,则是最早在中国传译大乘经典的高僧。另外如西晋的竺法护,他生于敦煌,但祖先是月氏人,当时人称他为敦煌菩萨,又称为月氏菩萨。据高僧传记载,竺法护曾在晋武帝时,前往葱岭以西求取大乘经典,当时大月氏势力还未衰颓,他所译的经典大部分得自月氏国。其他如有支法度、支施仑、昙摩难提、道泰、月婆首那等沙门,也都是大月氏人。

大月氏以方等教为中心,由东来的译经师所译出的大乘经典,包括华严、方等、般若、法华、涅槃五大部;原始经典如《中阿含》、《增一阿含》等经,也完备无缺。依据当时大月氏流行经典的汉译情形,即可推知当时大月氏佛教的状况。在当时汉译经典中,以大乘经典居多,尤其以宝积部、大集部为第一,其次为方等部,再其次是华严部。

二、安息

安息国位于波斯(今伊朗),在大月氏的西部,西洋史上称为Parthia。都城在今天的但干(Damghan)一带。由于是阿尔萨克斯王(Arsakes)在公元前二五〇年左右所建,所以也称作阿尔萨克斯王朝,“安息”是它的音译名称。王朝最盛时,从印度河畔到美索不达米亚,都是安息国的领土。后来因为和古罗马帝国发生战争,加上内乱频仍,就在公元二二六年被波斯帝国萨珊王朝所灭。但是部分的安息人往东窜逃,移居到阿姆河以东之地,历史上仍称它为安息,只是国力已大不如前,一直到隋朝之时才完全灭绝。

安息国的地理位置,正好位在东西贸易交通的要道,与我国丝织品的贸易非常频繁。中国所产的绢布缯彩,一向受到欧洲人,尤其是罗马人所珍爱,但中国的绢绸要输入欧洲,必须经过印度和安息,由于安息人想要垄断东方贸易,经常从中阻挠,争端不断。除了贸易之外,安息也是四方国情交换的要冲,这是因为安息人常常行商于四方,自然见闻广博,渐渐的,安息就成为思想及文化交流的媒介。

安息国本来流行祆教,但因领土深入印度西北,和印度内地有密切的经济往来,大约在大月氏贵霜王朝建立时,安息国人也开始信仰佛教。安息国主要流行小乘佛教,特别是说一切有部的教义。在安息领土的遗址,就是现在的阿富汗西部,靠近古印度犍陀罗的地区,曾经发现公元一、二世纪的佛塔遗址,足见当时佛教弘传的事实。

在东汉末年来到中国,并对中国佛教有巨大贡献的安世高,就是一位安息王子。之后,也是安息人的安玄,曾在汉灵帝时,来到洛阳译经。安息被萨珊王朝灭亡后,当地恢复流行祆教,佛教在安息失去维护,这时大约是中国的魏晋之际,不少安息的高僧大德来到中国,如曹魏时的昙无谛,西晋时的安法钦、安法贤等,相继来华译经。所译出的经典,包括大小乘经典,广涉经、律、论三藏。由此可知,在东汉、三国之际,安息国所流行的经典,应该兼含大小乘经典,大乘经中,以方等部为主,华严部次之,这是因为安息佛教原本就与大月氏属同一系统。

移居到阿姆河之后的安息国,不知何时才恢复佛教信仰的,但从《续高僧传》卷十一可以推知,约在公元五世纪末,安息已经再度复兴佛教了。高僧传所记载的嘉祥大师,也就是三论宗集大成的吉藏,在梁武帝太清三年(五四九)生于金陵,他的祖父是安息人,因避仇来到中国,世代都是佛教徒。根据这个记载,吉藏的祖父还居留在安息国时,应当是在五世纪末叶,因而可以确知当时的安息国已经恢复佛教信仰。

三、康居

在安息西北方、大月氏北方的国家是康居。康居与大月氏同是土耳其系的游牧民族。自锡尔河下游,至吉尔吉斯(Kirgiz)平原,是康居疆域的中心地带。

康居人擅长经商,常常到各地去进行贸易,往返于中亚全境,因此康居也成为中亚各国交换国情及传播文化的媒介站。汉武帝派张骞出使大夏时,康居还是一个弱小之国,经常派遣质子来华,并且经常贡献礼品。

佛教是在何时传入康居的,目前并没有文献资料可供研判,不过可以确定,在公元二世纪时,佛教已经非常盛行。从东汉末年到东晋之际,康居已经有不少的译经僧来到汉土,例如康巨、康孟详、康僧铠、康僧会等沙门;他们当中,有的自己就是康居人,有的是祖先为康居人。由于康居国与大月氏、安息国,都属于中亚地区民族,因此由康居国传入中国的佛教,多半都是方等部、宝积部等的大乘经典,原始佛教经典方面则为阿含部。大致而言,康居国所流行的经典,与大月氏是大同小异的。

四、敦煌

敦煌,又作燉煌、墩煌,位于河西走廊的最西端,自汉代以来,此地就是我国与西域诸国的交通要冲,聚集各种民族,文化风俗复杂,佛教早已在此传播,高僧辈出,译经僧历来也是不计其数。例如被当代人称为“敦煌菩萨”的竺法护,最早在敦煌建寺弘法的竺法乘,前往西域求法的于道邃及东晋的单道开、竺昙猷,南朝萧齐的法颖、超辩,北魏的道韶,隋代的慧远等。又北凉昙无谶曾在此地译出《菩萨戒本》及《大般涅槃经》(北本)的后六品;刘宋时,昙摩蜜多也在此广开田亩,营建精舍,大力弘法。

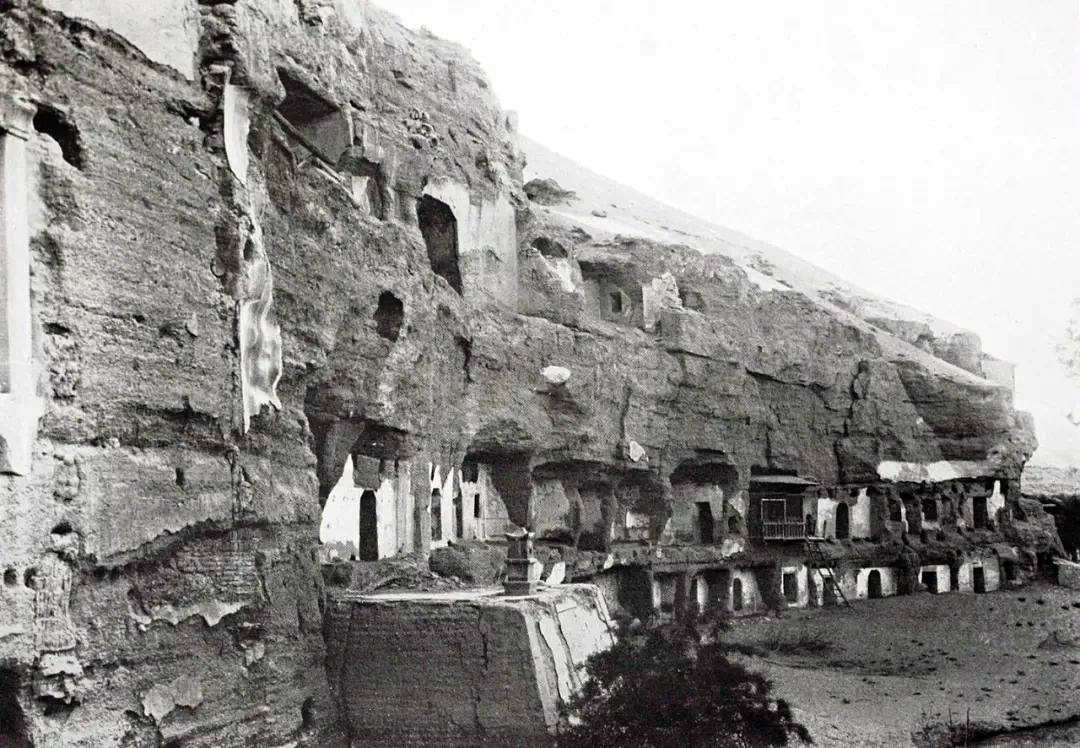

![]() 敦煌在佛教史上最大的贡献,在于佛教艺术的辉煌成就。由于西域地带一出敦煌即为大漠,生死莫卜,商贾旅人往往祈佛庇佑,佛教因此从敦煌一带发展起来,这也是敦煌佛教艺术发达的原因。

敦煌在佛教史上最大的贡献,在于佛教艺术的辉煌成就。由于西域地带一出敦煌即为大漠,生死莫卜,商贾旅人往往祈佛庇佑,佛教因此从敦煌一带发展起来,这也是敦煌佛教艺术发达的原因。

前秦建元二年(三六六),沙门乐僔云游四野,来到敦煌时,已是夜晚时分,想找个地方栖宿。突然发现三危山金光灿烂,像是千佛跃动。乐僔感动之余,发愿凿窟造像,使它成为真正的圣地,这是敦煌第一个石窟的营建。其后历代增凿营造,逐渐成为千余洞窟的大石窟群。如沙门法良、东阳王、唐代李广等,都相次镌凿,或营造洞窟,或雕琢佛龛,或修葺楼阁,或描造壁画等,石窟群范围包括安西县附近的榆林窟与小千佛洞、敦煌西南的西千佛洞。

一般称敦煌的千佛洞规模最大,影响最深远,是位于鸣沙山东麓的石窟群,又称莫高窟、千佛岩、雷音寺。经近代探险家发掘,清理查核,得知保存至今者有四九二窟,洞内的壁画计有四万五千多平方公尺,彩塑二千四百余尊。开凿的洞窟,最大的高达四十公尺,小的高不及一公尺。洞内造像均为泥质彩绘,有单身也有群像,最大的高三十三公尺,小的不过十公厘,多彩多姿,神态各异。壁画的内容丰富,题材广泛,主要是常见于龟兹石窟的本生、因缘故事和弥勒像。北魏前期的人物造型朴拙,面相肢体丰腴,神态恬静淡然,也与龟兹壁画无异。菩萨造像的衣冠服饰,保留有西域和印度的风尚,北魏晚期则转变为清秀飘逸的形像。壁画上不仅表现佛教思想,并反映中国古代狩猎、耕作、纺织、交通、建筑、艺术、婚丧嫁娶等现象,艺术成就极高。

西千佛洞开凿在党河崖壁的北侧,北朝晚期开始兴建,以后历代都有兴修。现存洞窟十九个,自西向东排列,窟顶是平坦的戈壁滩。安西榆林窟位于甘肃省安西县南约七十公里处,开凿于隋唐以前,现存洞窟四十一个,其中有一个洞窟绘有唐僧西行取经彩画,是极为珍贵的文物资料。

各洞窟的形式,从早期附有修行小龛的型式渐转变为中央塔式、中心柱式、中央佛坛式等。隋唐以后,因为适应大幅经变的构图,中央后方为庄严肃穆的佛坛,四壁均绘满金碧辉煌的壁画,与现今佛寺内的殿堂型态已渐相近。

因为敦煌地处玉门砾岩带,地质虽不易自然崩坏,但也不宜雕刻,而中国古代的艺术巧匠融合周、汉的壁画技术与传统泥塑及夹纻塑法,形成风格特殊的“绘塑合一”的综合艺术。各洞窟中塑造佛像为主,天花藻井及四壁则绘满五彩缤纷的绘画,绘画作为塑像的延续,两者相互辉映,不仅使敦煌艺术大放异彩,对日后寺院壁画与塑造艺术也有倡导之功。![]()

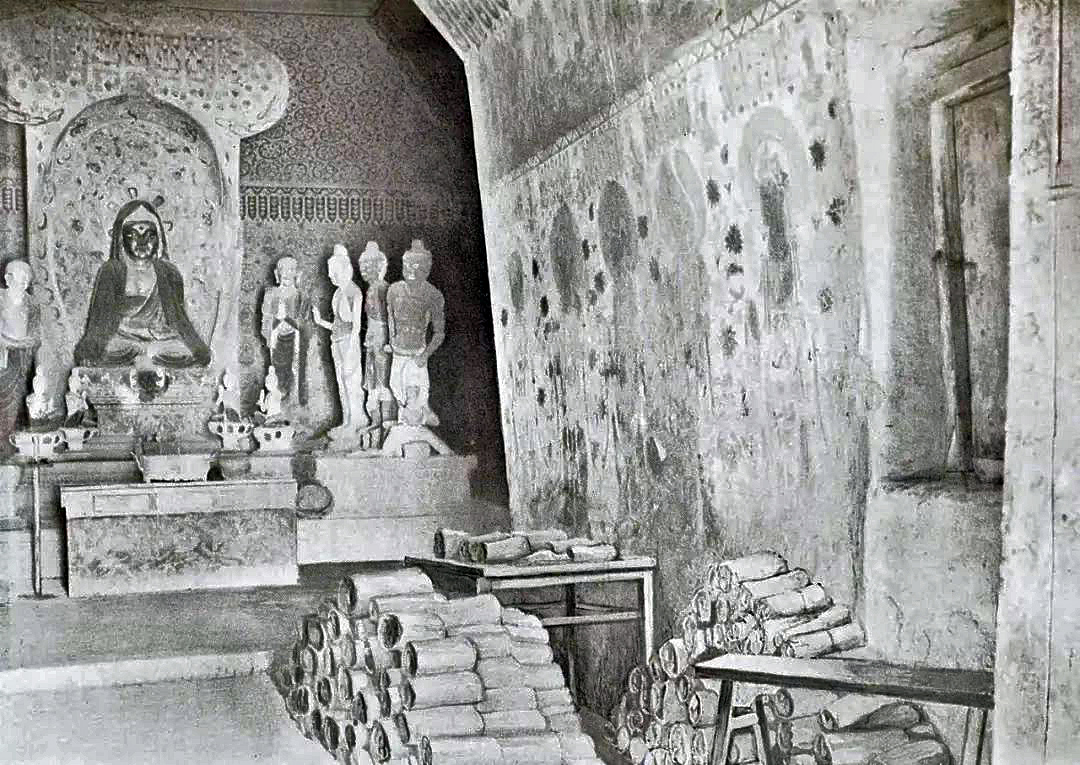

由于敦煌处于中西文化交流的特殊地位,因而石窟艺术中反映了传统艺术与外来艺术相结合的特征。明代以后,由于航海发达,丝路骤衰,敦煌石窟遂鲜为世人所知。清代光绪二十六年(一九〇〇 ,一说光绪二十五年),王圆箓道士无意间发现了藏经洞,就是莫高窟第十七窟的宝库,敦煌之名始为世人所知。藏经洞内藏有从五世纪初晋代到十一世纪初宋代诸朝的经卷、文书、帛画、织绣、铜像等文物六万余件。经卷中除了佛经以外,另有道教经典,所使用的文字,除汉文之外,藏文、梵文、粟特文、古和阗文、回纥文等少数民族文字的写本占六分之一。此一发现,震惊国际,西方探险家陆续前来探查攫取。

首先到达敦煌者,为俄国的地质学者奥布杰夫(Vladimir Afanasievich Obruchev,1863~1956),他所窃走的古抄本与佛画,今存于列宁格勒的埃密达吉博物馆。光绪三十三年,英籍匈牙利人史坦因(Aurel Stein)也闻风而至。那时是史坦因第二度至中亚探险,他贿通王道士,私启石室,择其精要,廉价换取二百余包的古本经典与画像,计有古写经约三千卷及其他文卷等三千之数,运回伦敦。![]()

一九四三年,国民政府特成立敦煌艺术研究所,对敦煌宝物加以整理研究。一九五〇年,中共将该机构改称敦煌文物研究所,文革后又扩大为敦煌研究院,以期对敦煌石窟研究作更大的推展。像这种对敦煌文物的自然、地理、社会、经济、历史、宗教、文学、美术等的综合研究,或狭义对敦煌文献如藏书卷子的整理、解释、研究,就通称为“敦煌学”,在近代国际学术界蔚然成风,成为一门独立的显学。

近人据史坦因、伯希和等所搜得汇集成书者,有《敦煌石室遗书》、《鸣沙石室古佚书》、《敦煌宝藏》等,都是前所未见的秘笈。载录群籍而成目录者,有由史坦因搜集的《敦煌汉文写本说明目录》(一九五七)、《敦煌西藏文写本目录》(一九六二),伯希和搜集的《敦煌藏文写本目录》(一九五〇 ~一九六一)、《敦煌汉文写本目录》(一九七〇 ),王重民所编的《敦煌遗书总目索引》(一九六二),由苏俄搜集的《敦煌特藏汉文写本解说目录》(一九六三~一九六七),日本龙谷大学的《龙大所藏敦煌古写经现存目录》(一九五八),大谷大学的《大谷大学所藏敦煌古写经》(一九六四~一九七二)等。

近年苏俄公布所藏卷子目录,台北国立中央图书馆也印行所藏全部卷子。中国与日本少数收藏家亦有私人珍藏的情形。凡此种种敦煌文献的发现,无不具珍贵的学术价值,是治中古学术史及佛教史学的重要资料。

評論