红 · 尘 · 道 · 场

福建僧尼寺院火了:

专治女性焦虑

来自五湖四海的女性共同禅修,拥抱彼此。

义工小伙伴在天仙寺的后院摘菜

3月的天仙寺,草木萌发的生机随处可见。前庭,两株香樟树新芽顶替旧叶,后院,炮竹花热烈地将寺院包围,角落里,蔷薇、茶花、多肉静默生长,佛塔檐下的风铃随风而动。

这座始建于隋代的古寺,如今是全国为数不多的以女性为主的修行场所,也是由女性设计、建造的寺院。

闽南地区的神祠众多,但绝大部分的出家人都为男性,女性修行常常碰壁。比如异性之间的规矩繁多,很难敞开心扉地交流;有的寺院还会明确要求女性在生理期不得入殿参拜,禁止女义工上供祭品。2014年,住持印宣法师决定复建天仙寺——一座女众道场。

她自学建筑设计,用闽南古建“红砖赤瓦、燕尾脊”的风格,亲自砍柴、挑沙、担石,参与修建,10年后终于落成。

两位师父的个性迥异。70后的印宣法师是闽南人,出家36年,说话轻声细语,总能敏锐地体察到别人的情绪;80后的智观法师是成都人,有着川渝人特有的幽默和松弛,冷不丁地用一口“川普”给大家制造笑点,比如,发现功德箱被偷后,智观法师第一时间宽慰大家:“人家只偷五十、一百的,还是知道给我们留点的嘛。”

寺院里有专门的“猫狗管理员”

寺庙规模不大,两位师父和一群女性义工组成了一个紧密的家庭,就连团宠猫咪都有自己带名字的佛牌。

传统的寺院通常遵循一系列严苛的清规戒律,但在天仙寺,氛围却轻盈自在很多。偶尔想外出旅行、回家探亲,师父都会批准。去年底,有义工跟师父请假溜去县城的影院看《好东西》,回来的时候被师父逮个正着。不料,师父没有责怪,不久后还豪爽请客,带义工小伙伴们一起去看了这部女性主义影片。

“女性真的是在觉醒”,智观师父看完之后感慨。在寺院里,她也常常为年轻一代的女生惊叹,一个看似瘦弱的女生,能一口气给大家搬运米、面、油;00后的大厂女生,向师父安利SOP方法论,教大家复盘公益活动;正在读大四的女生,已经能带领初创团队月入十万,“她们真的很独立,没有男性也可以活得很好”。

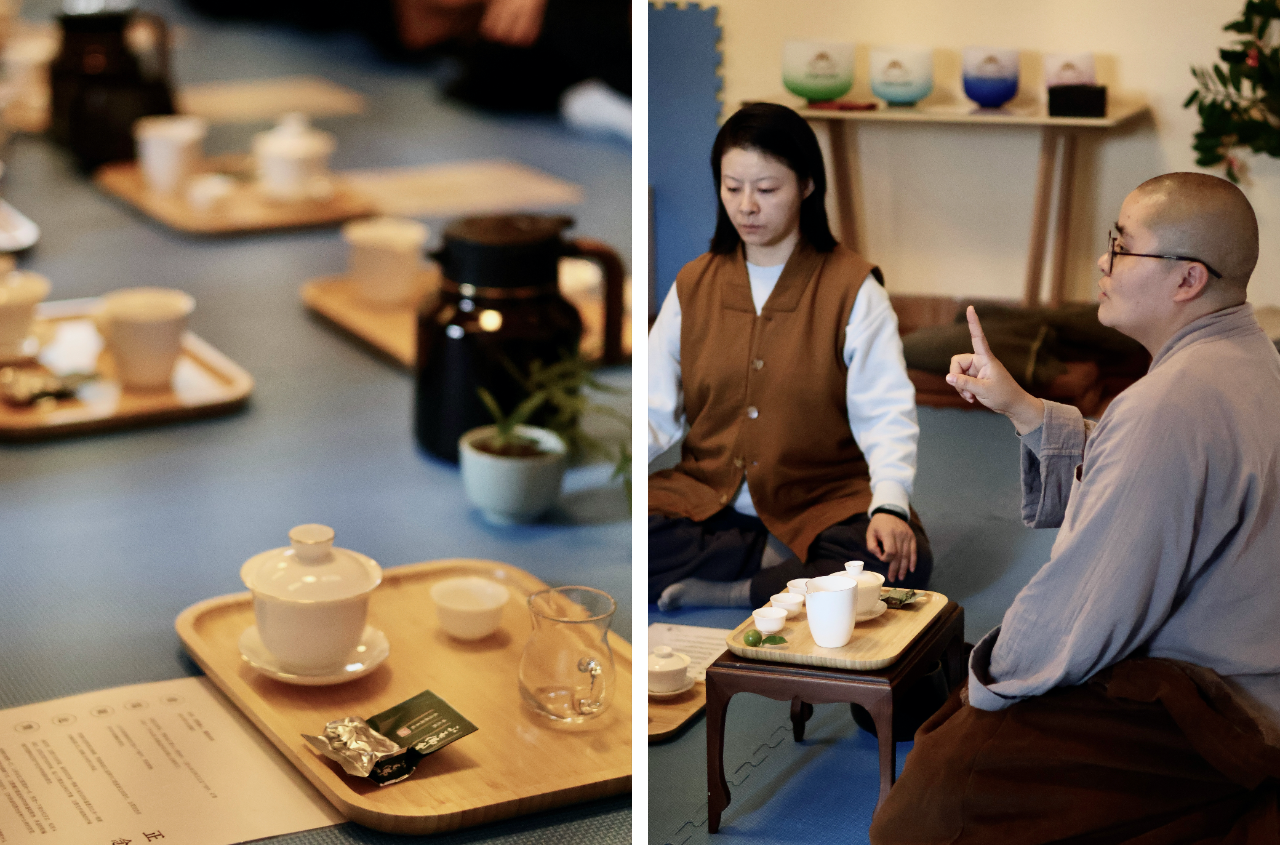

正念品茶环节

平日里,也常有来自周边地区的宝妈群体来到寺院,静修打坐,风声、雨声、铜铃声的交替中,她们从忙碌的家务中抽离出来喘口气,这是珍贵的、完全属于她们自己的时间。

两位师父体会到女性群体的隐秘压力:职场妈妈一边在职场上用尽全力地躲过“优化”,周末还要奔走于各类补习班;有年轻女性选择不走入婚姻、不生孩子,因此要与父辈根深蒂固的传统观念艰难对抗……所以两人希望,开办一个面向女性的纯公益禅修营,给她们一个疗愈身心的空间。

清晨,义工和学员们一起上山行禅

禅修营一次为期3天,每天4点半天还没亮,大家起床,准备早课;6点,阳光初升,练习八段锦;早斋过后,行禅上山,感受山林间的风、空气和自己的身体。禅修过程中,大家静坐冥想,也有禅舞、品茶、抄经、传灯等活动。

分享会现场,总有人悄悄落泪。“很久没有被这样深深地拥抱过”,“第一次感觉到被无条件地接纳了”。义工醒醒说:“没有什么东西是不能跟师父谈的,这个社会怎么对女性,就怎么对出家前的师父,也就怎么样对我。”

传灯环节,常常有人落泪

在禅修的间隙,常常有人见缝插针地“躺平”。智观法师理解年轻人的疲惫,她笑说:“你们把所有的事情做完后,躺到晚上不吃饭,躺到第二天都可以的。”

在寺院小住一段时间,有人觉得身体变好了,早睡早起,按点吃饭,每段时间只专注于一件事,生活不再被分割得七零八落。义工醒醒说从师父那里学到了“丰裕哲学”:一人一天伙食费6元、电费2.5元,大家后山种的辣椒、包菜、芦笋等蔬菜一年四季源源不断,不用很多钱,生活就可以过得很踏实,还能收获“关系、时间、精神的多重富足”。

醒醒(右)和义工小伙伴一起打扫庭院

数据焦虑,金钱焦虑,我都放下了。反正师父告诉我,“因上努力,果上随缘”,我把我该做的事情做了就好了。

在外面的时候,你被很多东西困住,一开始卷学历,毕业了工作了,就开始卷工资,然后问你在哪里买房了,你老公嫁得好不好。当你深陷这个漩涡之后,裹挟着你的其实并不是那种小的概念,不是KPI、不是数据指标,困住你的是整个社会的洪流。

但在寺院里,你表面上被一些规矩困住,但其实,它让你拿回更多东西。生活不可能一直如愿,而所谓的好、坏,都是人类对事物的主观标签,只要改变情绪和看法,就可以改变事物的定位。

转载自【一条】

評論