97岁奶奶绝色一生,

被封人间国宝

转载自|一条

◆《一色一生》是日本染织家志村福美的自传性随笔集,1982年出版后,第二年便获得了大佛次郎奖(日本最高文学奖之一)。从那时到现在,这本10万余字的小书已在日本畅销了30余年。书中记录了她如何用不同植物的根、茎、花、果、枝做成染液,如何做蓝染,如何织布,以及她从染织这件事中收获的种种思考,关乎颜色、植物、自然和生命。比如:“色彩不只是单纯的颜色,它是草木的精魂。”“苏芳是女人内心的颜色,被喻为红泪。在这赤红的世界里,住着圣女,也住着娼妇,她们同样拥有女人的深情。”文字优美,富有诗意。

2021年1月,《一色一生》一出版就刷了屏,

豆瓣评分高达9.2,

读过的人惊艳于这本书“破格的美”,

更打动人的是作者志村福美传奇而励志的一生:

三十二岁,离婚带两个小孩,

为了谋生开始做染织,

四十岁,举办第一次作品展,

六十六岁,被认定为日本“人间国宝”,

九十岁,获有“日本诺贝尔奖”之称的京都奖,

川端康成评价她的作品:

“优雅而微妙的配色里,

贯通着一颗对自然谦逊而坦诚的心。”

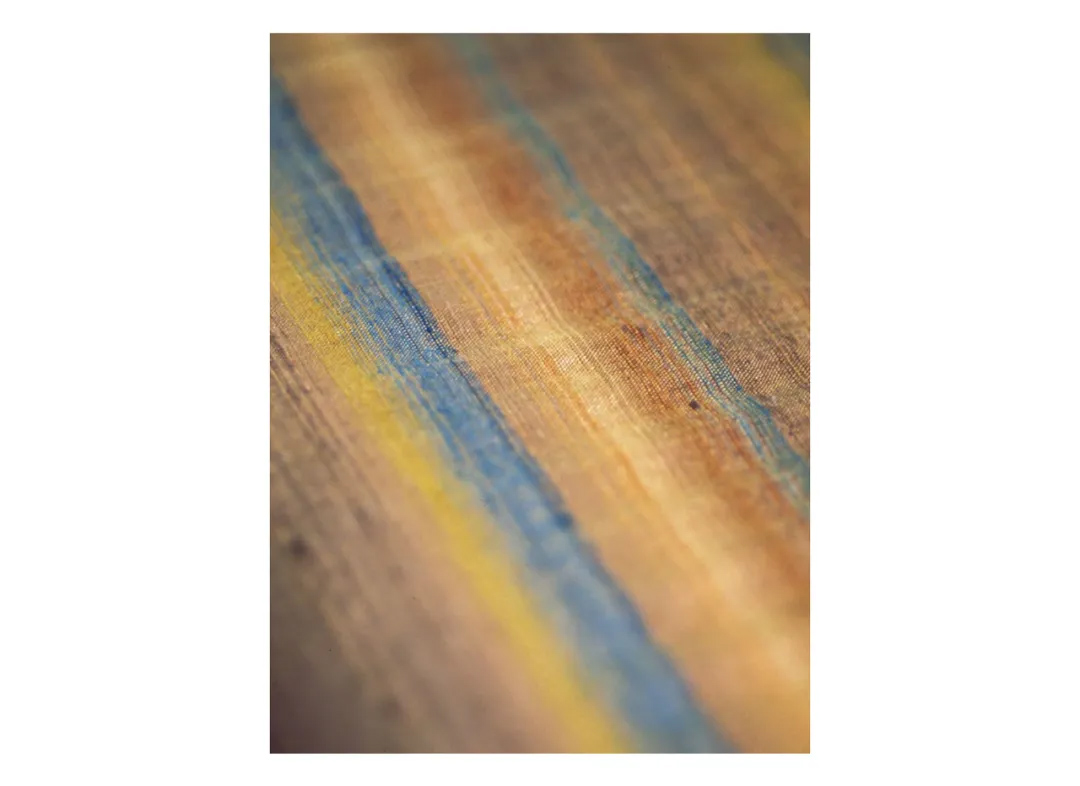

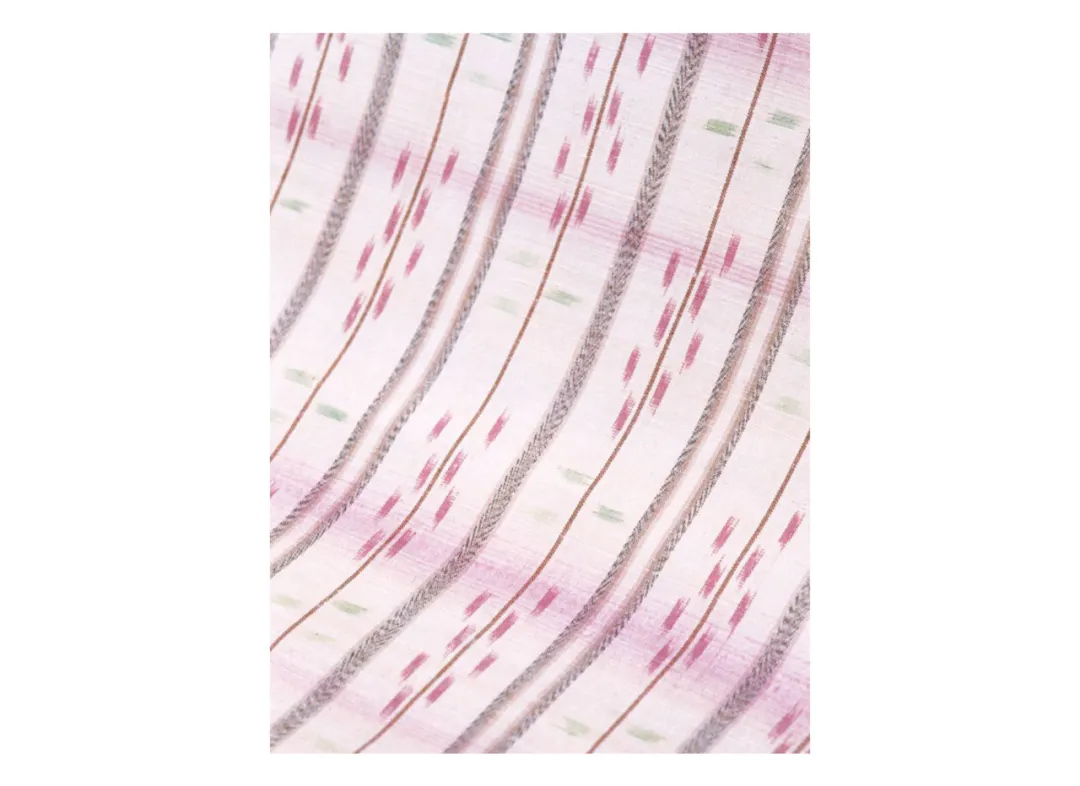

志村福美曾与一批日本民艺大师相交、相知,柳宗悦、富本宪吉、河井宽次郎、稻垣稔次郎等都曾给她引导。她也深受歌德《色彩论》、斯坦纳《色彩的本质》和蒙德里安作品的启发。尽管是人到中年才投身染织,志村福美却凭借极强的色彩天赋和动手实验的精神,积极地投入创作中。她用日本民间最常见的“䌷织”做出的小裂(布片),色彩微妙,难以模仿:蓝黄交错的,如天空和大地的呼应,黑白混织的,像被白雪覆盖的村庄,横格纹、米字纹、平行线……不只是纹样,更像是一幅幅奇妙的画作。

注:䌷(chóu)织”,日语词汇,把用手捻成的丝线,以横竖相交的方式进行纺织。

◆ 志村福美在2014年京都奖颁奖典礼上

在日本工艺界和文学界,志村福美的成就早已得到公认。早在1990年,她就被授予“人间国宝”称号。2014年,她获得了有“日本诺贝尔奖”之称的京都奖,颁奖词是:“在化学染料兴盛的当下,坚持用植物染色的丝线作为自己的视觉语言,然后再织出千变万化的作品,将人与自然在纺织中融合在一起。”2015年,她又被授予“文化勋章”,获日本国家最高荣誉。她还开设了艺术学校“Arts Shimura”,致力于推广染织技艺。在这里,学员们可以自己染、自己织、自己裁剪制衣,许多人感慨:把这样纯手工做出来的衣服穿在身上,那种体验和买来的衣物完全不同!

今年1月,《一色一生》的中文版历经五年周折,终于翻译出版。借由这个契机,我们连线了97岁高龄的志村奶奶。由于疫情,志村奶奶目前住在京都近郊的疗养院里。透过视频,我们看到消瘦、苍老的她,白发如雪,唯独神情中透露出的坚毅和年轻时有几分相似。

她对我们说,“一色”绝非只限于她毕生躬亲的蓝染,“每一种颜色对我来说,都是一生中珍视的宝物”。

以下是志村福美的自述:

◆ 年轻时的志村福美

半路出家做染织

◆ 用植物染的丝线织成的裂

正式投入之后,我沉迷其中,在我眼前展现出的,是用尽一生也做不到的精彩世界。我就像是漫游奇境的爱丽丝跌进兔子洞那样,窥探到一个神奇的国度:早春时节的梅枝,可以染出的珊瑚色,宛如少女脸颊上的一抹腮红。 蓝染的瓮伺、水浅葱、绀等不同程度的蓝,如同海洋与天空。初冬时节,熬煮熟透的栀子果,得到温暖而耀眼的金黄色。

还有用苏芳染成的赤红色,云霞一般美丽的樱色,等等。

当初我穷得连一块桌布也买不起,只能把孩子放在东京的养父母家中,在近江的染坊和织坊里学习基本功。我想要有收入,至少能买得起丝线,也想尽早把孩子接到身边。

母亲建议我去拜访一位木工——黑田辰秋,她说,黑田先生是一个无论忍受何种贫穷,都不会在工作上妥协的人。“工作有时像是地狱,生活很辛苦,所以我无法劝你走这条路。但如果你认定自己别无选择,那就做下去。首先织出自己想穿的衣服,将来可以暂且不去考虑,只是专注于眼前的工作。”黑田先生对我说。

听了这样的话,我下定决心,无论如何也要朝着这条路走下去。女人守在丈夫和孩子身边,烧饭、洗衣、做家务似乎是十分自然的事情。对于随波逐流,平稳安逸地生活下去的女人本身,如今我会用另一种眼光去看待。我必须逆流而上,一个人奋力划行。

母亲说:

你再不会做出比这更好的作品了

我的第一件作品是在黑石先生的鼓励下做出来的《方形纹缀带》,入选第四届日本传统工艺展。

那天晚上,我悄悄从母亲的篮子里取出了丝线,织了一条腰带。我近乎忘我地织,等到腰带完成,已经是第二天的清晨。当时卧病在床的母亲看到那条腰带,高兴地说:“做到这一步,就算落选也值得。你尽力了。”

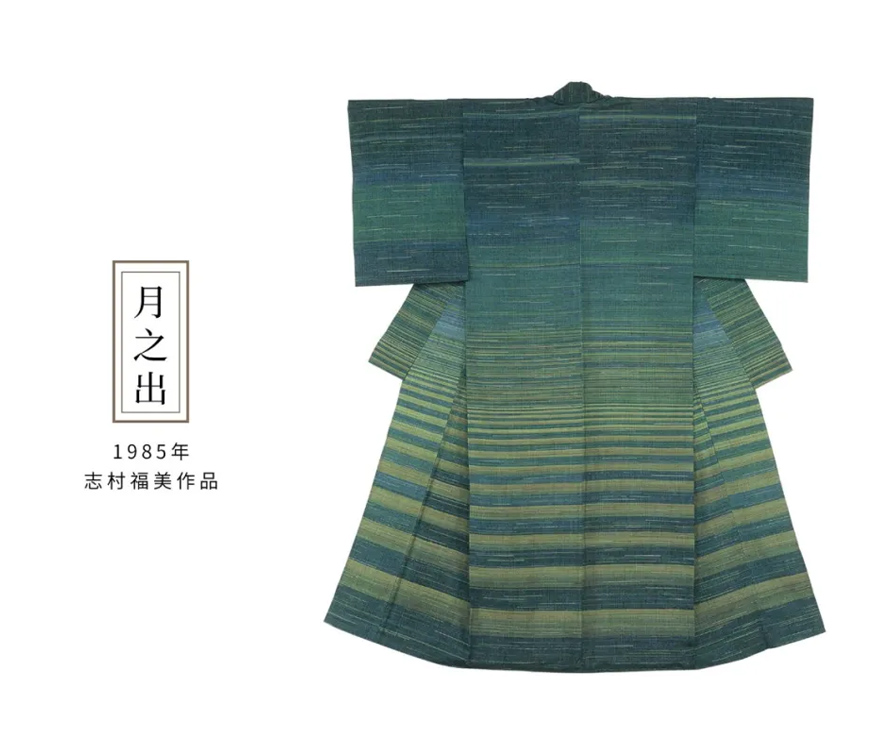

我的第一件获奖作品是和服《秋霞》。这件和服是将普通农妇家用剩下的线连在一起织成的。在过去,日本农妇会将用剩的线接在一起,叫作“绩线”。这件和服虽然低调朴素,但是我觉得很有现代的味道,绿色、蓝色、绀色,中间还夹杂着白色丝线。刚做好的时候,我把它拿给母亲看,她说:“你再不会做出比这更好的了。”果然是这样。现在回头看,《秋霞》以外没有能超越其上的了。 在此之后,我又创作了《铃虫》《七夕》《雾》《待月》等系列作品。坐在织机前投梭引纬,不经意会有弹拨竖琴的心境。经线奠定了某种基调,纱线则是可以即兴发挥的部分,如果能找到合适的颜色,丝线就会像被吸进去一样,啪嗒一下稳稳地融入织纹中,这就是䌷织的魅力。

志村福美作品,滋贺县立美术馆藏

1982年的某一天,我接到了一个陌生电话,电话另一端“报告”说,自己屋前的一颗老桤[qī]树被伐倒了,木屑洒在地上,将土地染得通红,像是从树中淌出的鲜血,问我是否可以用来染布。

挂了电话,我立刻备车出门。赶到现场后,看到巨大的树桩四周,土地已经被染成了茶红色,那是上百岁的古桤木中储存的汁液染成的。我立即认定这是可以用来制作染料的木材,于是丝毫不敢耽搁,匆匆剥下树皮装入袋中,下山去了。

支起大锅,熬煮树皮,锅中的液体在加热的过程中转为透明的金茶色。然后将丝线放入过滤后的染液中反复浸染,最后用木灰水固色,丝线就变成了赤铜色。那是桤木的精魂之色。我恍惚感到桤木复活了。

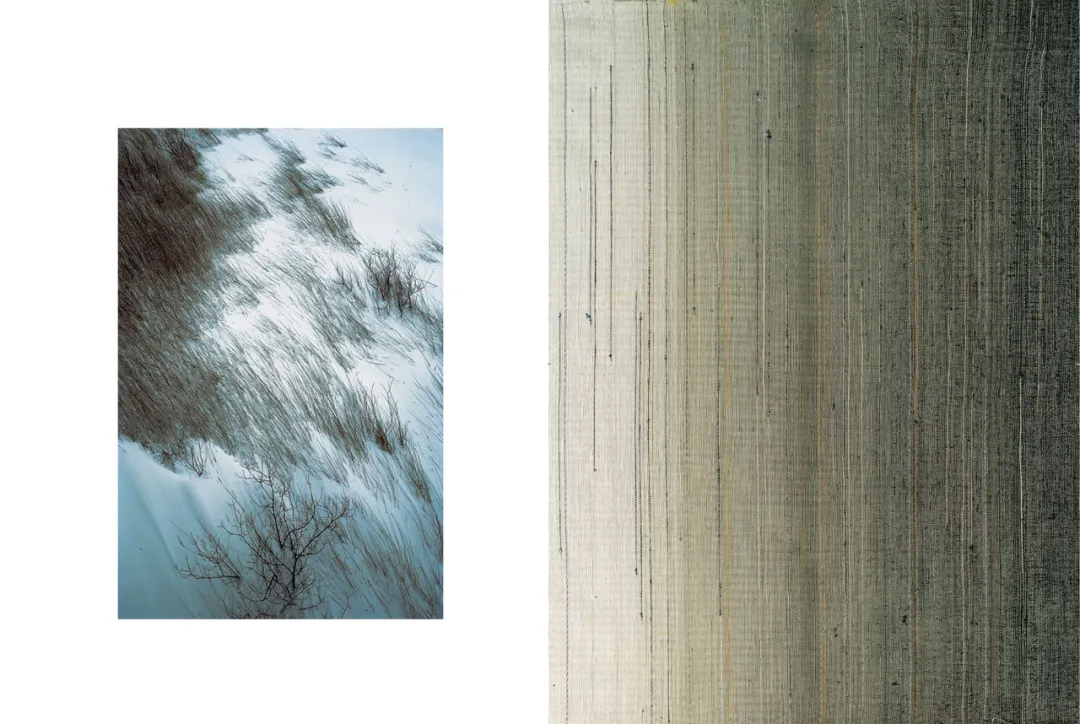

◆ 志村福美家乡的琵琶湖雪景(左)

《湖北雪景》之裂(右)

后来我在《一色一生》中记下了这个故事,我想说,从这些植物中获得的,已不是单纯的颜色,蕴于其背后的植物的生命,正通过色彩显露于我。那是植物用自己的身体在倾诉。所以在取色的时候,我们一定要尊重植物,珍惜植物。

做植物染色,就像把孩子渐渐养大一样,如今回想起来,我对植物染色的感受和体会强于织作。从工艺的角度看,获取优质的材料是第一要义,是根基。

刚开始做染织的时候,我曾把自己用化学染色的丝线和母亲植物染的丝线挂在一起,相比之下,母亲十几年前染的丝线柔和、光亮,富有生命力,而自己的丝线则呆板钝涩。后来染色工艺家芹泽

说到植物,我们以为绿色是最容易染出的,但不可思议的是,并没有单独的绿色染料,它需要由黄与蓝混合才能得到。黄色用黄檗、青茅、栀子、福木等染成,然后用蓝调和,就会得到绿色。

我也曾试着将大红色的蔷薇花瓣倒入大锅中做染液。一加热,花瓣立刻流出浓浓的胭脂色汁液,接着转为淡红。我以为可以染成,结果染出来的颜色并无红意。色彩的真相就像是一个寓言,道出“色即是空”的本义。

我曾有幸得到深见重助在明治三十四年(1901)染的茜色丝线。第一眼我就被那色彩吸引了。恍惚间它已不是一束线,而是一卷经文。

这束线是红色中略带黄调,近似于燃烧的火焰。这种深茜染,染一贯线要用一百贯茜根,耗时一年半,然后要在染料和木灰水中交替浸染一百七十次才能染成,如果在第一百六十九次失手,就前功尽弃。所以染色就像是修行,就像柳宗悦老师说的:“染色,就是染心。”

◆《水琉璃》为东京国立近代美术馆藏

记忆中,母亲总爱穿蓝染的衣服。“再没有比蓝染更适合日本女性的装扮了!”这是母亲常说的话。蓝草与其他植物染料有着根本区别。几乎所有的植物都是用熬煮之后的染液进行染色,唯有蓝染,我们需要从专业的蓝师那里获取蓝靛,然后与麦麸水一起发酵而成。

蓝染是人类使用时间最长,也最复杂的一种植物染。在日本,蓝染分为建蓝、守瓮和染色三个步骤。

搬到嵯峨以后,我的建蓝之梦得以付诸实践。我牢记 “做蓝染就像养育孩子”的教导,努力坚守并培育蓝的生命。每一只染瓮里都蕴藏着蓝的一生,且每天都在微妙地变化。

◆ 蓝染染缸和蓝色丝线

早晨揭开染瓮的盖子,染液正中开着一朵由暗紫色泡泡汇聚而成的靛花(或叫蓝之颜)。观其色泽,可以察知蓝的心情。

待炽烈的蓝气发散,蓝的青春期可以让纯白的丝线在一瞬间闪耀翠玉色的光辉,又迅疾地变幻为缥色;在经历了沉稳的琉璃绀的壮年后,蓝色成分渐渐消隐,当丝线被染成如水洗过的水浅葱色,就是业已老去的蓝之精魂。

过了很久我才知道,这种颜色叫作“瓮伺”。所谓瓮伺,指染瓮里带着一点淡淡水色,那是蓝晚年最后的颜色。

染织,是我的命运

我在两岁时与母亲分离,在叔父家当了十多年的养女。因此我管亲生父母喊伯父伯母。很长一段时间里,这件事及其带来的影响,都在我对母亲的感情中投下了复杂阴影,但如今想来,一切都是命运使然。

上女子高中二年级的夏天,我第一次独自从东京回到近江,“伯父”是医生,家里不时有访客出入,我与“伯母”几乎没有碰面的机会。过了一会儿,她突然走到我面前,放下了几本梵高画集,又慌忙退回到里间。那时候我隐隐意识到有一种骨肉之亲的联系。

两年后,二哥病重,我再次返回故乡,与父母兄妹相认。我们围着暖桌而坐,开诚布公地畅聊了一整晚。母亲说起当时她把我送走的时候,是下定决心当我不在人世的。她没有想到自己送走的女儿竟然会回来相认。

在家中阴暗的杂物间,一台织机引起了我的注意,我追着母亲问了好多问题,后来她为我组装起织机,绷上了蓝染丝线。这或许是一种奇妙的缘分,我与母亲相认的同时,遇到了织机。

两年后,二哥病重,我再次返回故乡,与父母兄妹相认。我们围着暖桌而坐,开诚布公地畅聊了一整晚。母亲说起当时她把我送走的时候,是下定决心当我不在人世的。她没有想到自己送走的女儿竟然会回来相认。

在家中阴暗的杂物间,一台织机引起了我的注意,我追着母亲问了好多问题,后来她为我组装起织机,绷上了蓝染丝线。这或许是一种奇妙的缘分,我与母亲相认的同时,遇到了织机。

◆《苏芳段晕染》为东京国立近代美术馆藏

我的母亲小野丰和柳宗悦相识,我也非常尊敬他。在日本,柳宗悦的佛教美学思想影响很深,我的工作中也融入了一些柳宗悦佛教美学的思想。比如:“染色就是染心,织作,需要去了解事物的真实状态。”这都是柳先生教我的最根本的东西。离开东京投身染织的前一天,我去拜访了富本一枝女士,富本宪吉先生的夫人,她是母亲的朋友,也是名艺术家。三十多年来,她被夹在事业和家庭之间,也有过很多苦恼。她对我说:“女人是活在家庭中还是活在事业上,这两条路不可能兼得。要认准一项,全心全意地投入。现在的日本,对于拥有事业的女人依然抵触强烈。但是这几十年来, 我见过不少活在事业上的女性。这些人中,有的一度舍弃了家庭,最后因事业有成又破镜重圆。总之要彻底。半调子是一种罪过, 对丈夫、孩子和自己都是不幸。义无反顾地做下去吧。”

那时,我正为失眠和低落懊恼的情绪所困,在一片黑暗之中彷徨,舍弃家庭仍让我于心不忍。但一枝女士的一番话,把我的烦恼干脆利落地剔除干净。在荒草丛生的前方,我仿佛看到了一条路。

每当我创作受阻,都会去找稻垣稔次郎先生(染织家)。先生极少点评我的作品,却会鼓励我:“塞尚一路潜心研求,最后抵达的是自然。自然拥有神奇的力量,抓住其本来面貌,准确无误地表达其中的真理,这是工作的真正根基。”

◆ 念小学一年级的志村福美

我小时候在中国住过一段时间,也去过上海,在那里有各种各样的回忆。中国文化是日本文化的起源,佛教也是从中国传过来的,所以我对中国非常尊重。我觉得中国艺术最厉害的是书法。颜真卿、王羲之这些人在我看来非常了不起。不管是西洋的艺术还是中国的艺术,我都会被吸引,而最让我惊讶的,是植物的美。它是大自然的馈赠,不是我们花心思调配就可以获得的。

曾经,我以为做一色会耗费十年;如今,我觉得做一色将用尽一生。

以下是志村昌司(外孙)的自述:

已经到了重新思考人与自然的关系的时代

虽然我的外婆、妈妈都是从事染织的,但是我一开始并不感兴趣,大学学的也是哲学专业。

2011年的时候,发生了东日本大地震,整个日本陷入社会危机。尤其是福岛核电站泄漏事故,影响很大。听在东北从事草木染工作的人说,如果有核泄露,就不能再从事这项工作了。我就觉得到了重新思考人与自然之间关系的时代了。从那时开始,我就加入了染色的工作。染织这项传统工艺,是从平安时代一直流传下来的。制作方法也是,大约八九百年前就一直用同样的方法进行染色,从这个意义上讲,日本的染织工艺是没有中断的。在我们家,分染色、纺织两步。首先是用植物染色。现在是春天,我们会用梅树枝、樱花树枝之类的染色。染完后会将染好的丝线保存起来,一次不会全部用完。外婆有时候都舍不得用那些漂亮的丝线。接下来就是加工纺织,一般需要两三个月的时间。清早开始,到晚上五六点结束,就这样度过一整天。

外婆最爱的蓝染,是从我孩童时代就有的记忆。蓝靛和其他植物染料不一样,它是养育出来的。樱染、梅染,都是取树枝煮成染液,然后去染色。蓝染则需要发酵、发泡,放置两三周的时间再染色。我们从新月着手准备,到满月开始染色,这与宇宙的运行步调是一致的。

母亲和外婆都非常重视蓝染。每一次染色,我们都会很感动。但外婆对我影响最大的,是思考方式。她是在柳宗悦的影响下开始染色的。我觉得柳宗悦民艺思想中最重要的一点,就是从日常生活中发掘美的思考方式。因此我们在手工制作中,学习美的生活方式,思考人与自然的关系,也很重要。

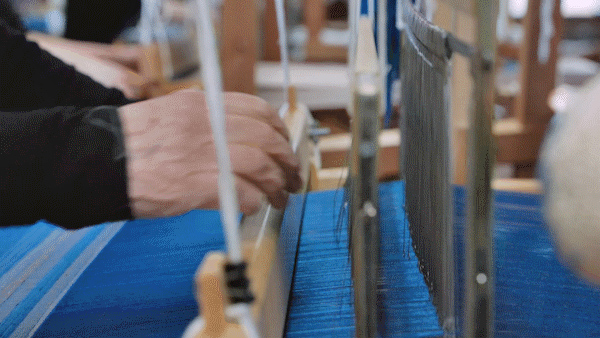

染完了就要织布。织布并不难,只是很费时间。一个普通的纹样,会需要织几个月。具体花多久时间,还是要看它的设计。顺便说一下,在织机上,经线有一千两百支,纬线大概要织四万次,这样“砰砰”地将梭子穿来穿去,然后“打”着做。如果将织布视为工作去做,会觉得很辛苦,但如果看作自己的兴趣,就会在纺织的过程中感受到快乐。手工艺不就是享受制作的过程么。

外婆后来开设了艺术学校“Arts Shimura”。在这里,学员们可以自己染、自己织,从一开始到最后,都是手工完成。把这样做出来的衣服裹在身上,那种感受和买一件衣服完全不同。

我们面对的当下,是一个追求效率化的时代,而手工艺会花费特别多的时间,如何保持自信?能留下些什么?我想这是外婆生活的时代里没有的课题。对我来说,目前最重要的就是把传统工艺运用到教育中,让更多的人了解这件事。

評論